いろいろと新しいことに取り組みたくなる季節ですが、やはり秋といったら「勉強の秋」!!

この日はソフトテニスのお勉強、「日本ソフトテニス研究会」に参加するため日本体育大学健志台キャンパスへお邪魔してきました。

この研究会は今年で開催2回目。

昨年の第1回大会は残念ながら都合がつかず泣く泣く参加を見送ったため、今回が念願の初参加です。

「日本ソフトテニス研究会」って何??

まだ発足から間もないこともあり、ご存知ない方も多いかもしれません。

日本ソフトテニス研究会のホームページによれば、以下のように説明されています。

当研究会は、日本発祥のスポーツであるソフトテニス(軟式庭球)の科学的発展を目指す学術団体です。

ソフトテニスの学術的研究および実践的研究の成果を公開し、会員相互の活発な交流を促すことにより、ソフトテニスの進歩と普及に資することを目的としています。

日本ソフトテニス研究会

http://soft-tennis.science/一般に広く普及しているスポーツ競技ではこうした学術団体が少なくありません。

硬式テニスでは日本テニス学会があったり、その他の競技でも日本フットボール学会、日本バスケットボール学会、日本バドミントン学会などなど。

歴史のある学会から比較的新しいものまで、それぞれの競技に対する学術的な研究などを通じて競技の普及発展に取り組んでいます。

そういった意味では、「なぜ国民的スポーツのソフトテニスにこれまで学会がなかったのか!?」と意外にさえ思えてきます。

この日本ソフトテニス研究会も現在は研究会という位置付けですが、将来的な学会への発展を目指して活動しているそうです。

こうした競技にまつわる多面的な取り組みによって、ソフトテニス界全体が一層盛り上がっていって欲しいと願うばかりです。

井田博史会長のご挨拶で第2回大会がスタート。

つづいて今大会の大会長、ご存知元日本代表で現日本体育大学ソフトテニス部監督、篠原秀典さん。

篠原さんは今回の基調シンポジウムの講演者の一人でもあります。

その講演者というのがまた豪華!

高岡西高校教諭の小峯秋二さん。

HY-PROJECT代表の浅川陽介さん。

元日本代表のお三方が登壇され、「2005年マカオ東アジア競技大会を振り返る」というテーマで講演いただきました。

この2005年の東アジア競技大会というのが、国際大会におけるダブルフォワードの台頭を象徴する台湾男子チームが3種目(団体・個人シングルス・個人ダブルス)完全優勝を果たした大会でした。

ちなみにこの大会は、小峯さん、浅川さんにとっては最後の国際大会、篠原さんにとっては最初の国際大会でもあります。

ソフトテニスホームページの管理者であり、長年に渡りソフトテニスの国際大会を追い続けてきた“生き字引”田中俊充さんによれば、まさに「パラダイムシフト」といえる大きな変化が起こったのが2000年代中盤です。

ちょうど来月には世界選手権の開催も控え、日本代表の応援機運も高まってくる時期ですが、過去の歴史を紐解くことで国際大会への楽しみも増すはずです。

ご興味のある方は、ソフトテニスホームページでの予習をオススメします!

ソフトテニスホームページ

http://www.soft-tennis.org/main.htm

http://www.soft-tennis.org/main.htm

その田中さんと、韓国出身でソフトテニスの国際事情にも詳しい佐久大学准教授の朴相俊さんの司会で進行。

その当時実際に日本代表選手として国際舞台に立っていたご本人たちから直接、振り返りや証言が聞けるわけですから、これほど興味深いものはありません。

大学の頃は、ろくに授業にも出ずに遊び呆けていた私も、こんな貴重な話を一言一句聞き逃すまいと、メモ書きがノートをビッシリと埋めていきます。

学生時代にこの熱心さが欲しかった(笑)!!

「当時の日本代表は過去のソフトテニスの歴史と戦っていた」という小峯さんの言葉。

伝統が重しとなったのか、国際大会で台湾、韓国に後塵を拝した日本代表。

また、国内最高峰のトップ選手でありながら、「ソフトテニスでは飯は食えない」と競技生活を諦めざるを得なかった背景も。

浅川さんからは慣れないネットプレー導入の取り組みに四苦八苦した経験談や、篠原さんの日本代表入り裏話やダブルフォワード「シノコバ」誕生秘話など。

どの話もとても興味深く、何時間でも聞いていたい内容ばかりでした。

ランチョンセミナーでは、「中学校におけるソフトテニス部の部活動の現状と課題について」という、これまた興味深いテーマ。

ゲスト討論者に、スポーツナロのナロさんこと皆呂充亮さん、そしてソフトテニスマガジン前編集長の成見宏樹さんを加えてディスカッションが行われました。

日本ソフトテニス連盟の会員登録数のうちおよそ6割を占め、ソフトテニス競技の屋台骨を支える全国の中学生ソフトテニス部員たち。

少子化による生徒数の減少、教員の多忙化、指導者不足などさまざまな課題を抱え、今後のあり方が問われている部活動の現場。

これまでソフメシブログでも幾度となく取り上げてきたとおり、私も関心が強いテーマです。

過去記事:外部コーチは部活動を救えるか!?

過去記事:中体連に硬式テニス部設置でソフトテニスは廃れるのか?

中学ソフトテニスの現場ではその主体である生徒のみならず、指導にあたる教員、外部コーチ、部活動をサポートする保護者やOB・OG、学校関係者、そして大会運営にあたる中体連、ボランティアスタッフまで多岐に渡る人が携わっています。

その一人一人が、日々の活動の中で抱える課題や危機感。

それらを共有しながら互いにベクトルを合わせて具体的な取り組みに繋げていくためにも、こうした場があることは大変有意義だと感じます。

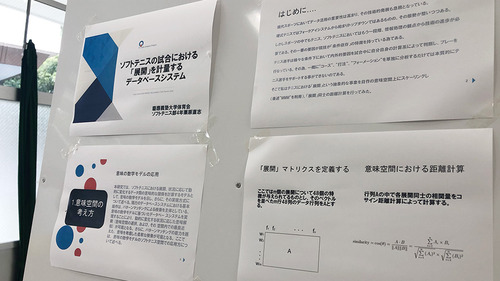

ここで触れた以外にも、「ソフトテニスにおける外傷・障害の要因について」「ソフトテニスのイベントプロモーションの考察」など、医療の面や競技普及のための宣伝広報分野など、多種多様な切り口での発表がありました。

ソフトテニスほど裾野の広い競技であれば、競技経験者の中にはさまざまな分野で活躍する多様な人材が溢れているはず。

そうした知見やアイデアを持ち寄れば、まだまだこの競技は面白くなる余地があると強く感じました。

オンコート発表では、実演も交えての研究発表。

「オーバーハンドサービスにおけるクイックサービスの有効性」というテーマで、愛知学泉大学の高橋憲司さんが実演と解説。

スピードガンを使って球速を測定しながら実証。

日体大の選手や、この日参加していた硬式テニスのレッスンプロの方など、代わる代わるに検証。

一般参加者も各々球速を測定してみます。

検証結果自体は個別要因によって左右されますが、こうした実証アプローチ自体が新鮮でした。

オンコートでのもう一つのテーマは「ソフトテニスの技術トレーニングにおける心拍計の活用とその評価」

日体大の選手たちに心拍計を取り付けてもらい、練習中の運動量、心拍数がどのように変化しているのかをリアルタイムでモニタリングしてみます。

どうしても根性論や、非科学的な精神論に陥りがちなトレーニングを、最新の機器やソフトを導入することでトレーニングの強度や選手の状況を客観的、かつ正確に把握できます。

こうしたアプローチも、まだまだ一部のプロスポーツやトップアスリートの世界に限られますが、IOT機器やAIサービスの普及に伴い、この先学校の部活動などにも導入が進んでいくかもしれません。

研究会というだけあって、今までの自分にはなかった視点からの検証、考察はどれも興味深いものばかりでした。

個人的にも多くのヒントを得ることができ、貴重な体験となりました。

夜の情報交換会では、研究会メンバーと一般参加者、そして学生たちが交わり、昼間の議論の続きを心ゆくまで楽しみました。

残念ながら私は翌日試合だったため2日目は参加できませんでしたが、それでも大いに勉強になり、良い刺激を沢山いただきました!

この研究会は、指導者や選手に限らず、一般のソフトテニス愛好者どなたでも参加することが可能です。

次回以降もソフトテニスに熱意を持った多くの方々に積極的にご参加いただき、議論と交流を深められればと思います。

source : ソフトテニス・オンライン